カメラと写真 ~2009

2009年11月17日

ブローニーフィルムをGT-X970でスキャンしてみた。

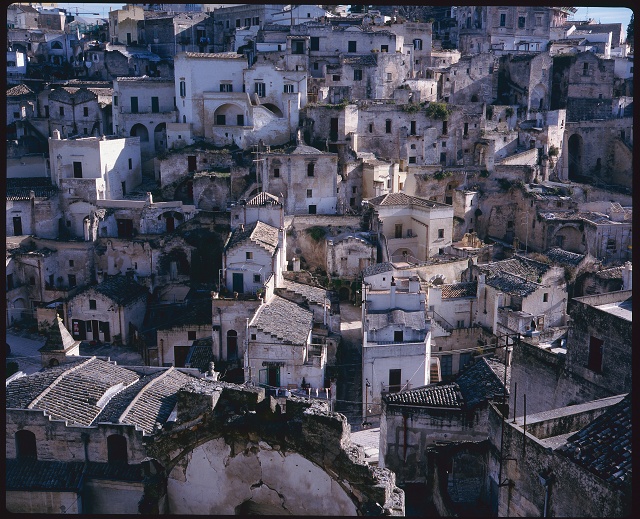

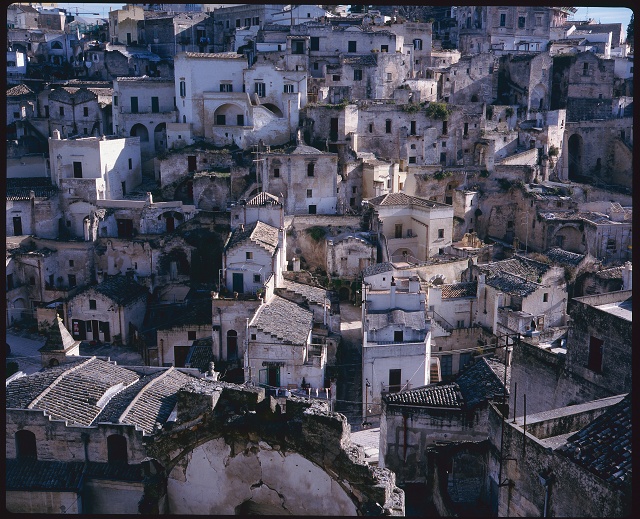

1999年のイタリアひとり旅、マテーラ集落の写真。

フィルム時代にもブローニーの読めるスキャナを持っていなかったので、初体験です。

あちゃー

ピクセル等倍で見てびっくり。

どこまで拡大しても無限に出てくるディテール....

6×7判を2400dpiで読むとおよそ6500×5400ピクセル(約3500万画素)...ファイルサイズはTIFFで200MB...

これでも粒子の形はまだ見えない....フィルムはもっともっと解像している...

6400dpiで読めば(パソコンが持たないけど)どこまで引き伸ばせるんだろう...

E-3なんて全然、全然、問題にならない世界だ....

35mmのLEICA-Rに投資したのは間違いだったか?

操作の楽しいフィルムカメラで、こんなデジタル画像が得られるのか....

フィルムが大きいとゴミの影響もぐんと少ない....

あちゃー

1999年のイタリアひとり旅、マテーラ集落の写真。

フィルム時代にもブローニーの読めるスキャナを持っていなかったので、初体験です。

PLAUBEL MAKINA670 FUJI RMS

あちゃー

ピクセル等倍で見てびっくり。

どこまで拡大しても無限に出てくるディテール....

6×7判を2400dpiで読むとおよそ6500×5400ピクセル(約3500万画素)...ファイルサイズはTIFFで200MB...

これでも粒子の形はまだ見えない....フィルムはもっともっと解像している...

6400dpiで読めば(パソコンが持たないけど)どこまで引き伸ばせるんだろう...

E-3なんて全然、全然、問題にならない世界だ....

35mmのLEICA-Rに投資したのは間違いだったか?

操作の楽しいフィルムカメラで、こんなデジタル画像が得られるのか....

フィルムが大きいとゴミの影響もぐんと少ない....

あちゃー

久々に、建築も35mmフィルムで撮ってみようと検討中。

昔はポジで撮っていたが、今はネガで撮ろうと思う。

ネガフィルムはラチチュードが圧倒的に大きくて明暗に強いが、問題は色再現。

オレンジベースの中に「本当の色」があるのかないのか、なかなか難しい。

施主へ渡すときはアナログプリントすれば良いが、ウェブサイトやプレゼンテーションでの利用が多いのでデジタル化は重要。

レタッチにも限界はあるし、フィルムの癖やスキャナとの相性もあるようだ。

EZcolorというソフトでスキャナとモニタの簡易キャリブレーションを行い、

スキャナの設定をいじって少しずつ追い込んでいる。

E-3のデジタル画像をRAW現像で追い込むのと同じになるか? それともフィルムらしさはあるか?

「透明感」のE-3&ZD、「コク」のLEICA&ネガかな?

解像感ではE-3が勝るが、ISO100の微粒子フィルムを使えばいい勝負になりそうだ。

室内外が連続する輝度差の大きい場面では、ネガフィルムの良さが生きるかもしれない。

昔はポジで撮っていたが、今はネガで撮ろうと思う。

ネガフィルムはラチチュードが圧倒的に大きくて明暗に強いが、問題は色再現。

オレンジベースの中に「本当の色」があるのかないのか、なかなか難しい。

施主へ渡すときはアナログプリントすれば良いが、ウェブサイトやプレゼンテーションでの利用が多いのでデジタル化は重要。

レタッチにも限界はあるし、フィルムの癖やスキャナとの相性もあるようだ。

EZcolorというソフトでスキャナとモニタの簡易キャリブレーションを行い、

スキャナの設定をいじって少しずつ追い込んでいる。

LEICA R9 + Elmarit28mm/f2.8 FUJI PRO400

E-3のデジタル画像をRAW現像で追い込むのと同じになるか? それともフィルムらしさはあるか?

「透明感」のE-3&ZD、「コク」のLEICA&ネガかな?

解像感ではE-3が勝るが、ISO100の微粒子フィルムを使えばいい勝負になりそうだ。

室内外が連続する輝度差の大きい場面では、ネガフィルムの良さが生きるかもしれない。

2009年11月13日

シルバーボディ、皮風のグリップ。

EVFがデカすぎる!のだけれど、この新型EVFが凄いらしいです。

パナソニックG1とは根本的に異なるカラーフィルター式で、色ズレがなく素通しに近い見え味だそう。

もう少しデザインが洗練され、ハイライトにも強いカメラに進化すれば、

(アダプターでクラシックレンズを使うことを前提として)デジタルに復帰するかも。

ミラーレスのフルサイズが出てくれたら...(キャノンが本気でやればあっという間でしょう)

マイクロフォーサーズ陣営は短期間で一眼シェア20%を取ったそうです。

光学式DSLRが特殊カメラとなる時代も遠くないでしょう。

カメラがより家電に近くなる、寂しい時代ともいえるか...

EVFがデカすぎる!のだけれど、この新型EVFが凄いらしいです。

パナソニックG1とは根本的に異なるカラーフィルター式で、色ズレがなく素通しに近い見え味だそう。

もう少しデザインが洗練され、ハイライトにも強いカメラに進化すれば、

(アダプターでクラシックレンズを使うことを前提として)デジタルに復帰するかも。

ミラーレスのフルサイズが出てくれたら...(キャノンが本気でやればあっという間でしょう)

マイクロフォーサーズ陣営は短期間で一眼シェア20%を取ったそうです。

光学式DSLRが特殊カメラとなる時代も遠くないでしょう。

カメラがより家電に近くなる、寂しい時代ともいえるか...

2009年11月10日

2009年11月09日

間もなく発表されるらしい、リコーの新型は...

レンズと撮像素子を一体ユニット化して、まるごと交換するという噂。

そしてなんと、センサーサイズがレンズ毎に異なるらしい。

これが本当なら、全く予想できなかった発想だ。

標準や広角レンズはAPS並みのセンサーサイズで高画質を確保し、

マイクロフォーサーズでも小型化できなかったズームレンズや望遠レンズは素子を小さくして小型化する。

一体化によってゴミ取り機能も不要。 センサーとレンズ光学系は最適設計できる。

D-LUX4を使っていてわかるが、f2クラスの明るいズームレンズを載せたコンデジは一眼レフ以上に便利だ。

さらにレンズ交換で高画質のシンプルカメラに変身するとしたら、これは凄い。

これが次世代デジタルカメラの姿かもしれない。

どうせならレンズ+センサーユニットに画像エンジンも載せれば常に最高のユニットに更新していける。

メディアの規格も変わるし電池性能も向上するから、これらの収納も全部レンズユニット側に載せたらどうか!

これでボディは古くならない! 一生モノのデジカメだ!

あ、それはグリップですね

レンズと撮像素子を一体ユニット化して、まるごと交換するという噂。

そしてなんと、センサーサイズがレンズ毎に異なるらしい。

これが本当なら、全く予想できなかった発想だ。

標準や広角レンズはAPS並みのセンサーサイズで高画質を確保し、

マイクロフォーサーズでも小型化できなかったズームレンズや望遠レンズは素子を小さくして小型化する。

一体化によってゴミ取り機能も不要。 センサーとレンズ光学系は最適設計できる。

D-LUX4を使っていてわかるが、f2クラスの明るいズームレンズを載せたコンデジは一眼レフ以上に便利だ。

さらにレンズ交換で高画質のシンプルカメラに変身するとしたら、これは凄い。

これが次世代デジタルカメラの姿かもしれない。

どうせならレンズ+センサーユニットに画像エンジンも載せれば常に最高のユニットに更新していける。

メディアの規格も変わるし電池性能も向上するから、これらの収納も全部レンズユニット側に載せたらどうか!

これでボディは古くならない! 一生モノのデジカメだ!

あ、それはグリップですね

2009年11月06日

2009年11月05日

2009年11月03日

今朝はかなり冠雪したようです。

アトリエ近くの土手から。

拡大トリミングすると

積もってる積もってる! 標高500mくらいから積もり始め、1000m以上は真っ白。

これが映画でも有名な「剣岳」標高2,998m。(山頂は雲に隠れています)

ここでは視野360度の1/4くらいが3,000m級の山で囲まれていますが、剣岳は他の山とは全然違う形で、いかにも険しそうですね。

せっかくアンジェニューレンズが付いているので?足下の草花なども。

最近、E-3にはLEICA-Rマウントアダプター付けっぱなし。

特にアンジェニューは換算90-180mm/f2.8と使いやすい中望遠ズームになります。

解像度は純正ZDのほうがいいけれど、見かけのシャープネスはレタッチでいくらでも上げられるので...

文化の日を境に、富山は冬へ一直線。

祝日ですが今日も缶詰だー

アトリエ近くの土手から。

OLYMPUS E-3 + ANGENIEUX-R45-90mm/f2.8

拡大トリミングすると

積もってる積もってる! 標高500mくらいから積もり始め、1000m以上は真っ白。

これが映画でも有名な「剣岳」標高2,998m。(山頂は雲に隠れています)

ここでは視野360度の1/4くらいが3,000m級の山で囲まれていますが、剣岳は他の山とは全然違う形で、いかにも険しそうですね。

せっかくアンジェニューレンズが付いているので?足下の草花なども。

最近、E-3にはLEICA-Rマウントアダプター付けっぱなし。

特にアンジェニューは換算90-180mm/f2.8と使いやすい中望遠ズームになります。

解像度は純正ZDのほうがいいけれど、見かけのシャープネスはレタッチでいくらでも上げられるので...

文化の日を境に、富山は冬へ一直線。

祝日ですが今日も缶詰だー

2009年11月02日

オートホワイトバランス性能の改善。

オートホワイトバランス性能の改善。 オートフォーカス高速化。

「1:1画像横縦比撮影」機能の追加。

「ホワイトバランスブラケット」機能の追加。

シーンモード「ハイダイナミック」機能の追加。

「レンズ位置メモリー(ズーム位置メモリー、MF位置メモリー)」機能の追加。

「メニュー位置メモリー」機能の追加。

露出補正・オートブラケット幅:±3EVへの設定範囲拡張。

「可動ガイドライン」機能の追加。

「再生時ハイライト」機能の追加。

「ユーザー名記録」機能の追加。

デジタル赤目補正の[ON]/[OFF]切り替え設定メニューの追加。

カスタム設定の保存項目の変更。

これがファームアップ??? なんと良心的な!

特に赤字は激しく気になる改良点。 これは外付光学ファインダーを付けたくなる!

同型機である我がD-LUX4はいつのことやら

もうこれ以上のデジカメは不要では?

DSLRが衰退し、コンデジやミラーレス一眼の進化形が主流になる時代は、すぐそこまで来ているのでは。

2009年11月01日

2009年10月30日

半永久的?

とんでもない!

フォトラバーさんのブログを見て、まったく同感。

ほんの数年前のデジタルカムコーダーのテープが、もう見られない。

奇跡的に寿命の長いCDは特例としても、DATやMDはほぼ消滅。

DVDはメディアの保存性能に問題がある。 ブルーレイなんて数年後に存在するだろうか?

HDDは壊れやすい。 規格そのものが変われば、JPEGやRAWデータもいつまで読めるかわからない。

変換は出来るだろうが、恐ろしく手間やお金がかかれば出来ないのと同じだ。

メーカーはこの問題をどう考えているのだろうか。 新しい機器が売れればそれで良いのだろうか。

銀塩フィルムは、ほっといても自分の一生分は残せて、その時点の最高のスキャナで読み出せる。

これが正しい記録メディアではないかと思う。

とんでもない!

フォトラバーさんのブログを見て、まったく同感。

ほんの数年前のデジタルカムコーダーのテープが、もう見られない。

奇跡的に寿命の長いCDは特例としても、DATやMDはほぼ消滅。

DVDはメディアの保存性能に問題がある。 ブルーレイなんて数年後に存在するだろうか?

HDDは壊れやすい。 規格そのものが変われば、JPEGやRAWデータもいつまで読めるかわからない。

変換は出来るだろうが、恐ろしく手間やお金がかかれば出来ないのと同じだ。

メーカーはこの問題をどう考えているのだろうか。 新しい機器が売れればそれで良いのだろうか。

銀塩フィルムは、ほっといても自分の一生分は残せて、その時点の最高のスキャナで読み出せる。

これが正しい記録メディアではないかと思う。

2009年10月29日

旅先でフィルムを切らして、現地調達。

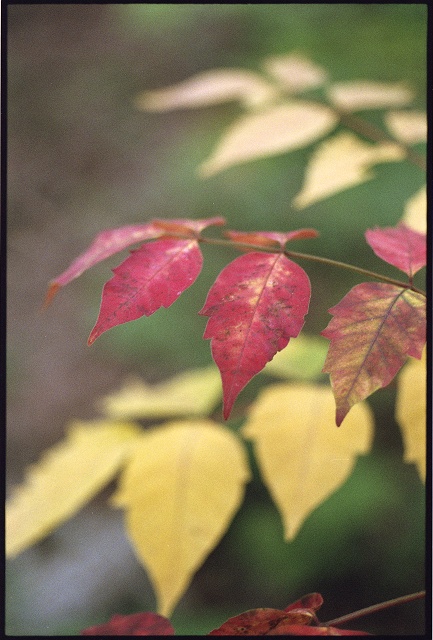

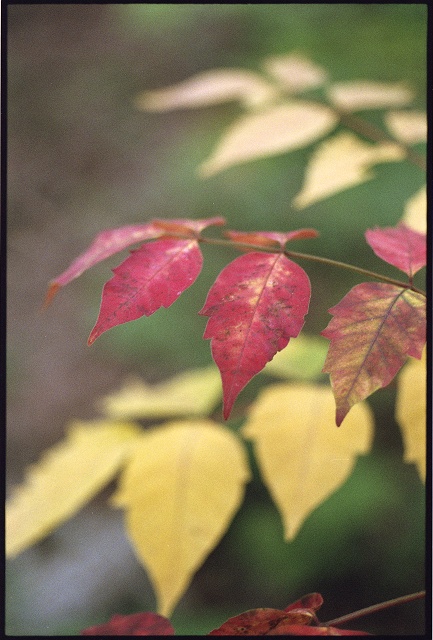

LEICA R9 + MacroElmarit 60mm/f2.8 FUJI PREMIUM400

第四の感色層をもつFUJIの中核フィルムだが...スキャナとの相性か、設定の問題か...いまひとつ(-_-)

粒状感が目立つし、レタッチしないと冴えない。 階調の滑らかさに欠ける感じ。

同じ感度のPRO400とはかなり違う。

低彩度・低コントラストのフィルムのほうがスキャナで階調を拾いやすいのかもしれない。

アナログプリントではとても高彩度、高コントラストで悪くないけど、

いずれにしても今の自分の好みではないなあ。

昔のAGFA ULTRAなんかは、あれはあれで面白かったけれど。

LEICA R9 + MacroElmarit 60mm/f2.8 FUJI PREMIUM400

第四の感色層をもつFUJIの中核フィルムだが...スキャナとの相性か、設定の問題か...いまひとつ(-_-)

粒状感が目立つし、レタッチしないと冴えない。 階調の滑らかさに欠ける感じ。

同じ感度のPRO400とはかなり違う。

低彩度・低コントラストのフィルムのほうがスキャナで階調を拾いやすいのかもしれない。

アナログプリントではとても高彩度、高コントラストで悪くないけど、

いずれにしても今の自分の好みではないなあ。

昔のAGFA ULTRAなんかは、あれはあれで面白かったけれど。

2009年10月28日

7?8年前に使っていたレンズを買い戻し。 建築をフィルムで撮る準備は整った

ほぼ同世代のアンジェニュー&シュナイダー。

当時のライツは、ズームレンズやレトロフォーカス超広角を設計する力がなかったのだろうか。

アングロンはK邸でデビュー予定。

結果次第では、DSLR売っぱらっちゃうかも?

そのE-3で試写。 画角は半分になるけれど。

いずれも20?30cmの至近距離。

このレンズの特徴は、20cmまで寄れて崩れず、超広角としてはボケが柔らかいこと。

この点ではZD7-14mmにも勝っている。 (ZD7-14mmの唯一の欠点は近接時に周辺が乱れること)

歪みもZDほど完璧ではないけどよく抑えられているし、周辺まで崩れずトーンも豊かなレンズだった。

400gと軽量コンパクトなのもいい。 欠点はf4なのでファインダーがやや暗いこと。

スーパーアングロンといえばなんといってもM型用のf3.4が有名。 昔使っていたけど中古価格がRの3倍もする(>_<)

対称形レンズで歪みはゼロに近く、周辺光量の落ち方が魅力だった。

でも構図の確かさと近接能力では、一眼レフであるRの圧勝だ。

ほぼ同世代のアンジェニュー&シュナイダー。

当時のライツは、ズームレンズやレトロフォーカス超広角を設計する力がなかったのだろうか。

アングロンはK邸でデビュー予定。

結果次第では、DSLR売っぱらっちゃうかも?

そのE-3で試写。 画角は半分になるけれど。

E-3 + SurperAngulon-R21mm/f4

いずれも20?30cmの至近距離。

このレンズの特徴は、20cmまで寄れて崩れず、超広角としてはボケが柔らかいこと。

この点ではZD7-14mmにも勝っている。 (ZD7-14mmの唯一の欠点は近接時に周辺が乱れること)

歪みもZDほど完璧ではないけどよく抑えられているし、周辺まで崩れずトーンも豊かなレンズだった。

400gと軽量コンパクトなのもいい。 欠点はf4なのでファインダーがやや暗いこと。

スーパーアングロンといえばなんといってもM型用のf3.4が有名。 昔使っていたけど中古価格がRの3倍もする(>_<)

対称形レンズで歪みはゼロに近く、周辺光量の落ち方が魅力だった。

でも構図の確かさと近接能力では、一眼レフであるRの圧勝だ。